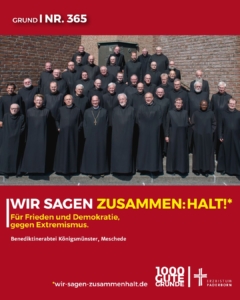

Am Abend des 12. Februar 2025 sind wir dem Aufruf des Mescheder Bündnisses für Demokratie und Solidarität e.V. gefolgt und haben auf dem Kaiser-Otto-Platz in Meschede an der Kundgebung „Wählen gehen – Demokratie stärken“ teilgenommen. Auf der gut besuchten Kundgebung haben u.a. zwei Schülerinnen vom Gymnasium der Benediktiner und unser Prior, P. Klaus-Ludger Söbbeler OSB, gesprochen. Nachfolgend dokumentieren wir den Redebeitrag von P. Klaus-Ludger. Es gilt das gesprochene Wort:

„Rasender Stillstand“ aus Unsicherheit und Angst.

Ein guter Freund hat die Situation, die wir zurzeit zu bewältigen haben, ziemlich genau auf den Begriff gebracht: „Rasender Stillstand“.

Dass wir in gefährdeten und sogar gefährlichen Zeiten leben, brauche ich nicht lange ausbreiten. Jede und jeder von uns spürt, wie sehr die Welt aus den Fugen geraten ist. Das merken wir alle im privaten Alltag genauso wie in unseren jeweiligen beruflichen Kontexten.

Rasender Stillstand, das heißt: Hoher Druck, Angst und keiner weiß wirklich wohin. Die Gefahr: Es passiert nichts oder es passiert das Falsche.

Zu beobachten sind drei (problematische) Reaktionen:

Ein einzelner, eine Gruppe, eine ganze Gesellschaft neigt zu drei verschiedenen Reaktionen, wenn sie unter Druck gerät.

Erstarrung

Jeder kennt das: Wenn mir etwas Angst macht, reagiere ich wie gelähmt, starre wie das berühmte Kaninchen auf die Schlange. Emotionen und Gedanken sind blockiert. Der Tunnelblick wird immer enger.

Sowohl an mir selbst als auch im Blick auf das Geschehen in Politik und Gesellschaft nehme ich das zurzeit häufig wahr: Da kann man sowieso nichts machen. Man wird zum Opfer, das keine andere Möglichkeit sieht, als alles über sich ergehen zu lassen.

Rückzug in den sicheren Winkel

Eine zweite Reaktion: Man sucht sich einen sicheren Winkel, eine gemütliche Ecke, aus der alles ausgeblendet ist, was irritiert und herausfordert. Es bilden sich die berühmten Blasen, innerhalb derer nur die eigene Sicht bestätigt wird, ein sich immer mehr verstärkender Echoeffekt. Ich höre nur noch, was ich hören will, und sage nur, was die anderen vermutlich hören wollen. Alles andere wird ausgeschlossen, dem Reich des Bösen zugeordnet. Meine schöne Welt ist das Maß aller Dinge.

Aggression

Die dritte Reaktionsvariante ist die offene Aggression. „Ich zuerst“. Alle, die nicht zu mir passen, werden ausgegrenzt, diskriminiert. Es darf sie nicht geben. Alles und alle, die irgendwie anders sind als ich, werden zur Bedrohung, gegen die mit Aggression, mit offener oder versteckter Gewalt vorzugehen ist. Was sich unter dieser Grundhaltung zurzeit abspielt, brauche ich nicht im Einzelnen aufzählen.

Diese Reaktionen enthalten auch positive Möglichkeiten: „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“.

Doch: Wir sind heute Abend hier, um uns gegenseitig darin zu bestärken, dass die drei genannten destruktiven Verhaltensmuster nicht zwingend sind. – Vielmehr steckt in ihnen auch die Möglichkeit, die Dinge zu wenden. Was ich meine, hat der Dichter Friedrich Hölderlin auf eine klassische Formel gebracht: „Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“

Von der Angstblockade zum Innehalten

Die Schockstarre kann auch eine Chance sein, wenn wir uns nicht von ihr festhalten lassen oder und uns gar an ihr festklammern:

Der Psychologe Viktor E. Frankl hat beschrieben, wie er die lähmende Angst seiner Zeit im Konzentrationslager unter dauernder Lebensbedrohung überstehen konnte:

„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum.

In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl der Reaktion.

In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.“

Wir haben die Möglichkeit, unserer Angst die Entscheidung entgegenzusetzen, uns von ihr nicht beherrschen zu lassen.

Aus der „Blase“ zum gemeinsamen Handeln

„Gemeinsam sind wir stark, – nicht darin, uns eine ungestörte Privatwelt zu schaffen. Gemeinsam können wir uns dem stellen, was uns allein überfordern würde.

Die, der andere ist nicht in erster Linie Konkurrent und Bedrohung. Sie/er kann und will ergänzen, was mich allein überfordert. Gemeinsamkeit stärkt alle. Deshalb: Nicht Abgrenzungen zementieren, sondern Kräfte zusammenführen!

Von der Destruktion zum Konstruktiven

Aggression treibt zum Handeln. Die Frage ist: Geht dieses Handeln ins Destruktive oder ins Konstruktive?

Worum es geht, möchte ich noch einmal mit Worten beschreiben, die einem Menschen geholfen haben, eine aussichtslos scheinende Situation zu bestehen: Dietrich Bonhoeffer schrieb – seinen Tod vor Augen – im Gefängnis:

Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen,

nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen,

nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit.

Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens,

nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen,

und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen.

Das ist die Hoffnung, die im Impuls zur Aggression steckt, sobald sie etwas in der Absicht in Angriff nimmt, dem Zerstörerischen Aufbauendes und Weiterführendes entgegenzusetzen.

„Wir sind nicht Opfer eines unabwendbaren Schicksals, sondern gefordert, dem Gegebenen zu entsprechen.“

Worauf es jetzt ankommt: Wir sind nicht hilflose Opfer eines unabwendbaren Schicksals. Das werden wir nur, wenn wir uns selbst zu Opfern erklären, weil wir uns von Angst, Rückzug und Aggression beherrschen lassen. Vielmehr gilt:

- Nutzen wir die Freiheit, selbst zu entscheiden, was wir für richtig halten.

- Schließen wir uns mit denen zusammen, mit denen wir gemeinsam den Stillstand überwinden können.

- Tun wir, was möglich ist. Es gilt: Auch wenn ich nicht viel tun kann – was ich tue, ist viel.

Zum Abschluss ein paar Zeilen aus der 1500 Jahre alten Klosterregel des heiligen Benedikt, die mir persönlich gerade hier und heute Maß und Mitte gibt und den Rücken stärkt:

Wenn es eng und hart wird, verlier nicht das Vertrauen in deinen Weg, erst recht nicht, wenn du merkst, dass die eigene Kraft allein nicht ausreicht und du Hilfe brauchst. Gerade dann geh geduldig Schritt um Schritt weiter. Vertrau darauf, dass unterwegs dein Herz wachsen wird. Und auf einmal, und ohne dass du weißt wie, gehst du den Weg, den Gott dir unter die Füße legt, in der unbeschreiblichen Leichtigkeit der Liebe. Der Weg lohnt sich!