„Nie wieder ist jetzt“ – Hoffnung aus der Erinnerung

Erinnerungen an 80 Jahre Kriegsende in Königsmünster

In diesem Jahr gedenken wir zum 80. Mal des Endes des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft – eine Erinnerung, die gerade in unserer Zeit wichtiger denn je ist. Aus der Erinnerung an Vergangenes kann Hoffnung wachsen, dass wir aus der Geschichte lernen. Unser neuer „Gruß“, der zurzeit gedruckt wird, wird sich speziell mit diesem Datum beschäftigen und dazu in die Geschichte unserer Abtei zurückblicken. Welche Folgen hatte das Kriegsende für die junge Gemeinschaft in Königsmünster? Wie gestaltete sich die Rückkehr in das Kloster, das im Krieg und danach anderen Zwecken diente? Den Leitartikel des kommenden „Gruß aus Königsmünster“ veröffentlichen wir anlässlich des heutigen Gedenktages vorab:

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. […]

Wir haben wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu beteiligen. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrweges deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg.“ So hat es der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner viel beachteten Rede zum 40. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkrieges im Deutschen Bundestag gesagt. Er läutete damit eine neue Phase in der Erinnerungskultur ein. Zum ersten Mal sprach ein deutscher Politiker dezidiert und öffentlich vom 8. Mai als einem Tag der Befreiung – der Befreiung aller Völker, auch des eigenen, von der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. In diesem Jahr jährt sich dieses Ereignis zum 80. Mal. In einer Zeit, wo autoritäre und populistische Regime weltweit auf dem Vormarsch sind, haben Richard von Weizsäckers Worte nichts von ihrer Bedeutung verloren. „Nie wieder ist jetzt!“ Mit diesen Worten hat eine breite Allianz vieler gesellschaftlicher Gruppen, Parteien, Kirchen und Religionsgemeinschaften seit dem vergangenen Jahr immer wieder zu Demonstrationen für unsere Demokratie aufgerufen, um wachsam zu sein gegen einen wieder erstarkenden Rechtsextremismus und Antisemitismus in unserem Land, der an dunkelste Zeiten unserer Geschichte erinnert – wie z.B. das Mescheder Bündnis für Demokratie und Solidarität e.V., dem sich auch unsere Abtei verbunden fühlt.

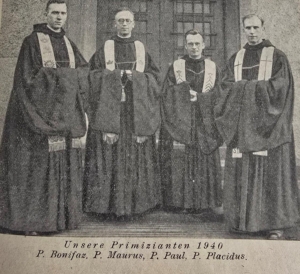

Der 8. Mai 1945 war auch eine Befreiung für unser Kloster und die damaligen Mönche. Nach einer vierjährigen Zeit der Vertreibung, die mit dem Josefstag am 19. März 1941 begann, konnten nach und nach die Brüder nach Königsmünster zurückkehren. Vor einer Zerstörung ist unser Kloster – anders als die Stadt Meschede, die in mehreren Luftangriffen Ende des Krieges völlig ausgebombt wurde – bewahrt worden, was wohl auch daran lag, dass auf dem Klosterberg ein Reservelazarett eingerichtet wurde. Nichtsdestotrotz gestalteten sich die Verhandlungen mit der von den Alliierten eingesetzten Militärregierung über eine vollständige Rückgabe von Kloster und Schule als schwierig. Das wird in Erinnerungen des damaligen Priors, P. Alban Buckel OSB, deutlich, die er in einer „Chronik über die Schicksalsjahre des Benediktinerpriorates Königsmünster in Meschede 1939 bis 1948“ niedergeschrieben hat. Nach dem Gedenken an die im Krieg gefallenen Mitbrüder und Konviktsschüler schildert P. Alban die Situation unmittelbar nach Kriegsende:

So war der Personalstand von Königsmünster stark dezimiert, als nach Schluss des Krieges wieder zum Sammeln geblasen werden konnte. Als erster konnte P. Kunibert sich in Königsmünster umsehen. Er hatte zuletzt etwa 25 Dörfer seelsorglich zu betreuen, da überallhin Katholiken aus dem Westen evakuiert worden waren. Vom Amerikaner hatte er dazu einen PKW zugewiesen erhalten. Er fand Möglichkeiten, mit diesem Wagen nach Meschede, seiner Heimat, zu fahren, um festzustellen, wie es da aussehe. Das Kloster war im wesentlichen heil geblieben bei den zwei Groß- und einem halben Dutzend kleineren Bombenangriffen. Br. Virgil war am Tage vor seiner Ankunft vermisst. Das Kloster war von den Amerikanern in ein Lazarett für Ausländer verwandelt worden. Die Stadt Meschede bot ein trauriges Bild. Der erste Eindruck hatte zu dem Urteil geführt: 85 % zerstört. […] Die Fahrt nach Meschede führte über die damaligen Straßen des Elends, überfüllt von sehnsüchtigen Heimkehrern, in schlechtem Zustand durch die Spuren des Krieges und oft verstopft durch die zahllosen Autos der Sieger sowie markiert durch zahlreiche Kontrollstellen für deutsche Wanderer.

Schon bald begannen die Verhandlungen um die Freigabe des Klosters, das als Reservelazarett für Ausländer (DP’s = Displaced Persons) eingerichtet war. P. Alban schreibt dazu:

Die Verhandlungen um die Freigabe des Klosters, die sofort am Tage nach der Ankunft in Meschede, am 16. Juni, aufgenommen wurden, erwiesen sich als sehr langwierig und abwechslungsreich. […] Wie beim Wetterhäuschen zeigte sich bei den Verhandlungen bald das Zeichen hoffnungsvollen Sonnenscheins, aber ebenso regelmäßig der ernüchternde, kalte Wasserguss! Immerhin, nach Ablauf eines Monats gerade zum Schutzfest des hl. Benedikt am 11. Juli 1945, konnten wir zusammen mit den Clemensschwestern von Münster, welche noch als Pflegerinnen im Lazarett waren, ein Dankamt halten. Wir hatten die schriftliche Erlaubnis der Militärregierung über das Landratsamt erhalten, dass wir für die heimkehrenden Mönche Räume im Kloster beanspruchen konnten. Da das Lazarett im allgemeinen nicht sehr stark belegt war, hatte dies keine Schwierigkeiten, zumal zunächst die Heimkehr der Mönche nur sehr zögernd einsetzte. […] Die Russen hatten alle anderen Nationen – es waren zeitweise fünfzehn vertreten, besonders Polen und Italiener – verdrängt und unser Haus einzig für sich beansprucht. Über dem Portal prangte das Bild von Josef Stalin; im Hause waren große Spruchkarten in russisch angebracht.

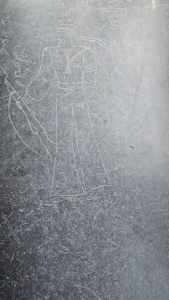

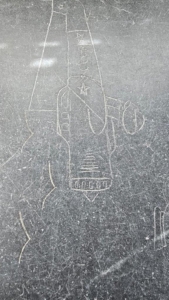

Die Präsenz einer Gruppe von russischen Verletzen im Lazarett bezeugen auch Zeichnungen, die auf die Fensterbank eines unserer heutigen Sprechzimmer eingeritzt wurden. Sie sind bis zum heutigen Tag erhalten und ein beredtes Zeugnis der Geschichte unseres Klosters.

Das Ausländerhospital sollte allerdings bald aufgelöst werden, schreibt P. Alban weiter, allerdings wäre es „für den zahlenmäßig noch kleinen Konvent unmöglich gewesen, das ganze Haus für sich zu beanspruchen, angesichts der großen Wohnungsnot in Stadt und Kreis Meschede“. So bot sich im Januar 1946 eine Zwischenlösung an, als ein einjähriger Ausbildungskurs für Volksschullehrer von der Militärregierung eingerichtet wurde und die auszubildenden Lehrer im Kloster wohnen konnten – einige Patres übernahmen den Unterricht. Doch die Schwierigkeiten gingen weiter, denn in Meschede brach bei vielen Menschen Tuberkulose aus, sodass die Einrichtung eines „Behelfskrankenhauses“ im Klostergebäude angeordnet wurde. P. Alban berichtet von „dramatischen Verhandlungen, wobei sogar an eine Ausquartierung des Konventes gedacht wurde“. Dies konnte aber abgewendet werden. P. Alban schreibt: „Es konnte schließlich erreicht werden, dass die Suppe nicht so heiß gegessen wurde als gekocht.“ Der Konvent konnte für immer bleiben, der Lehrerkurs wurde nach und nach in ein freigewordenes Hotel in der Stadt einquartiert. Im Juni 1946 wurde das Behelfskrankenhaus für Tuberkulosekranke eingerichtet. Dazu schloss der Kreis Meschede mit dem Kloster einen Vertrag, „nach dem das Kloster das Krankenhaus selbständig führt.“ Viele der Tuberkulosekranken befanden sich im letzten Stadium ihrer Krankheit und starben daran, sodass auch eine eigene kleine Leichenhalle errichtet wurde.

Auch die Rückübernahme der Schule, die während der NS-Zeit zu einem Gymnasium ausgebaut worden war, gestaltete sich als schwierig. Erst am 28. März 1952 konnte ein Zusatzvertrag mit der Stadt Meschede unterschrieben werden.

Die Geschichte der Heimkehr der Mönche nach dem Krieg und des mühsamen Wiederaufbaus zeigt deutlich, wie zerstörerisch ein Krieg für alle Beteiligten ist und dass die Folgen auch nach einem Waffenstillstand noch lange spürbar sind. In Zeiten, wo auf europäischem Boden wieder ein grausamer Krieg herrscht, wird das noch einmal dringlicher. „Nie wieder ist jetzt“ – die weltweiten gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen führen die Brisanz dieses Satzes deutlich vor Augen. Unsere Geschichte lehrt uns, wie wichtig es ist, uns gerade heute für Frieden und Demokratie einzusetzen. Unsere Friedenskirche möchte ein Ort sein, wo täglich für den Frieden gebetet wird. Hier vertrauen wir uns Christus, dem König des Friedens an: Er hält den Erdkreis in seiner Hand, der den Diktatoren zu entgleiten droht. So können wir aus der Kraft der Erinnerung Hoffnung für die Zukunft gewinnen.

Geistliches Zentrum Kohlhagen

Geistliches Zentrum Kohlhagen